Exkurs

Arbeitsmigration

Arbeiten für Deutschland – Arbeitsmigration in die BRD nach 1945

von Maria Alexopoulou

Als am 20. Dezember 1955 das erste Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Italien abgeschlossen wurde, blickte Deutschland bereits auf eine lange Geschichte als "Arbeitseinfuhrland" zurück. Von 1955 bis zum Anwerbestopp 1973 gab es dann 14 Millionen Zugänge von "Gastarbeitern" aus Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei, Jugoslawien sowie in geringerem Maße aus Portugal und Marokko. Auch nach dem Anwerbestopp 1973 blieben Teile des Arbeitsmarkts auf jene etwa 2,3 Millionen Arbeitsmigrant:innen angewiesen, die sich nach und nach sesshaft gemacht hatten – allerdings gegen den Willen des traditionellen "Nicht-Einwanderungslandes".

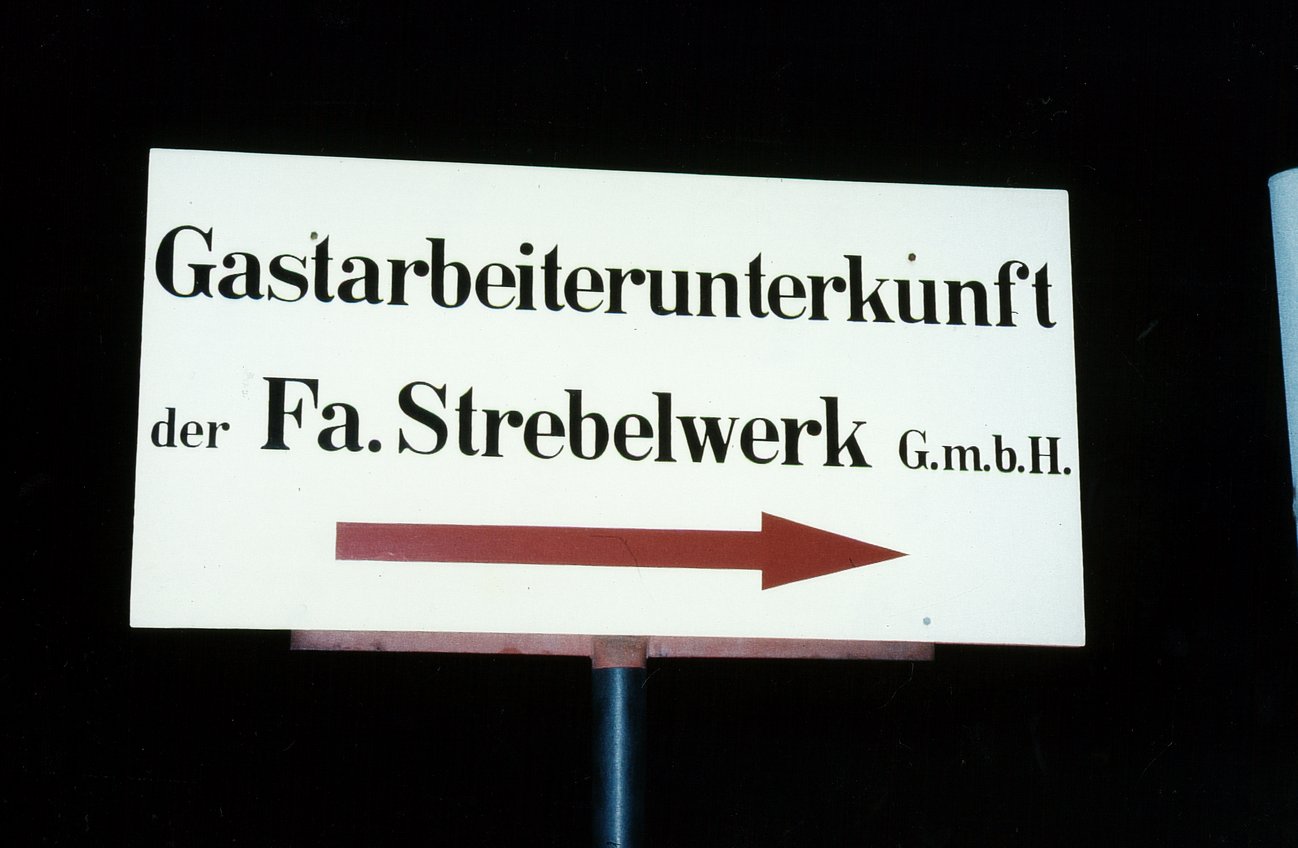

Was die vorherigen Formen der ‚Arbeit für Deutschland‘ mit der einsetzenden "Gastarbeit" gemein hatten, war, dass sie unter weitaus schlechteren arbeits-, sozialen und rechtlichen Bedingungen geleistet werden sollte als jene, die für deutsche Arbeiter:innen galten. Zwar erhielten Arbeitsmigrant:innen den gleichen Lohn wie Deutsche. Doch das sollte vor allem die deutsche Arbeiterschaft vor billiger Konkurrenz schützen. Es galt zudem das "Inländerprimat", wonach deutsche Bewerber:innen bei der Besetzung von Stellen Vorrang hatten. Die Arbeitsmigrant:innen sollten gerade die Arbeitsstellen übernehmen, die Deutsche wegen schlechterer Bedingungen und Bezahlung nicht mehr wollten – in der Metallindustrie, in Bergwerken, als Reinigungskräfte, für Frauen auch in der Leichtindustrie. Damit blieb die Ungleichheit im Arbeitsmarkt bestehen. Diese sogenannte Unterschichtung sorgte auch für den Aufstieg von Deutschen zu Facharbeiter:innen oder Verwaltungskräften.

Ebenso ungleich blieben die Lebensverhältnisse und das Maß an staatlicher Regulierung und Kontrolle von deutschen und nicht-deutschen Arbeiter:innen. Wichtigstes Mittel der Kontrolle der Arbeitsmigration war dabei das Aufenthaltsrecht, das sowohl mit Blick auf die Arbeitsmarktlage als auch auf die Bevölkerungspolitik lokal umgesetzt wurde. Für Herkunftsgruppen, die pauschal als unerwünscht galten, konnte das bedeuten, dass ihnen der Aufenthalt kollektiv verweigert wurde: So geschah dies etwa mit den jordanischen (eigentlich palästinensischen) Arbeitern in den Jahren 1963 bis 1965, die bei den Mannheimer Hafenbetrieben sehr beliebt waren, da sie schwere Tätigkeiten ausübten, die selbst italienische und spanische "Gastarbeiter" nicht mehr übernehmen wollten. Doch die landespolitische Initiative, die 1962 vom baden-württembergischen Innenminister Hans Fillbinger ausgegangen war, sah vor, dass möglichst keine "Afro-Asiaten", wie man es in den internen Akten nannte, zur Arbeit nach Deutschland zugelassen und die bereits Anwesenden abgeschoben werden sollten. Dieses Vorgehen wurde später auf das ganze Bundesgebiet ausgeweitet.

Solche Beispiele verdeutlichen, wie prekär der Status Ausländer war. Spätestens Mitte der 1960er Jahre waren fast alle Menschen, die diesen Status hatten, ausländische Arbeitnehmer. In der Regel bekamen diese eine ein- oder zweijährige Aufenthaltserlaubnis. Bis 1965 erfolgte die Aufenthaltsvergabe noch auf der Grundlage der Ausländerpolizeiverordnung von 1938, die wieder in Kraft gesetzt worden war, nachdem die Alliierten 1951 die Ausländerpolitik der Hoheit der Bundesrepublik übergeben hatten. In dieser Verordnung fand sich der Passus, dass einem Ausländer nur dann der Aufenthalt erlaubt werde, wenn er "der gewährten Gastfreundschaft würdig" sei. Diese Wendung floss möglicherweise in den Begriff "Gastarbeiter" ein. Die Beurteilung der "Würdigkeit" oblag dabei dem Ermessen der lokalen Behörde.

Als 1965 ein neues Ausländergesetz erlassen wurde, änderte das die Vergabepraxis der Ausländerbehörden nicht wesentlich. Auch wenn sich die Regularien pro forma stets verbesserten, blieb die Praxis der Behörden restriktiv: Anfang der 1970er Jahre besaßen lediglich ein Prozent aller Ausländer in Deutschland den sichersten Aufenthaltstitel, die Aufenthaltsberechtigung. Einem sehr viel höherem Anteil hätte er aufgrund ihres bereits langjährigen Aufenthalts rechtlich zugestanden.

Doch die individuellen Wünsche der "Gastarbeiter" spielten bei der Entscheidung über Aufenthalt und Einbürgerung ohnehin kaum eine Rolle. Die Lebensgeschichten und Pläne vieler Arbeitsmigrant:innen waren und bleiben bis heute Vielen unbekannt: Denn die häufig wiederholte Erzählung, dass sie vor allem Geld ansparen und danach in ihre Heimat zurück kehren wollten, entsprach vor allem der inneren Logik des Arbeitsmigrationssystems und der Erwartungshaltung der deutschen Politik und Gesellschaft. Das stimmte nicht unbedingt mit den Wünschen aller Arbeitsmigrant:innen überein. Feste Pläne entsprechen dem prozesshaften Charakter von Migration ohnehin nicht. Deren Verlauf hängt vom Eigensinn der migrierenden Akteur:innen und den Möglichkeiten, die ihnen jeweils offenstehen, ab. Diese hatten sich für die Arbeitsmigrant:innen in Deutschland im Rahmen der Anwerbeabkommen und der europäischen Gesetzgebung, die im Zuge der Westorientierung der Bundesrepublik nach und nach Anwendung fand, zwar verbessert. Dennoch waren "Unsicherheit, das Leben mit dem Gefühl der stets drohenden Ausweisung […] beherrschende Elemente im Alltag", so ein früher migrantischer Gewerkschaftsfunktionär 1975, der Grieche Patroklos Klinis. Der fast alljährliche Gang zur Ausländerbehörde versinnbildlicht dabei, dass die Lebensplanung für Arbeitsmigrant:innen nicht gänzlich in ihrer Hand lag.

Diese Unsicherheit war Ergebnis des politischen und gesellschaftlichen Konsenses in Deutschland, aus Arbeitsmigration keine Einwanderung werden zu lassen. Dem entsprach die äußerst restriktive Einbürgerungspraxis gegenüber "Gastarbeitern", sowie viele weitere ausgrenzende Strukturen: sei es der geschlossene Wohnungsmarkt oder die fehlenden Möglichkeiten der politischen Mitsprache. All das war Ausdruck des beständigen Ziels, trotz Arbeitsmigration kein Einwanderungsland zu werden. Dahinter lag die in der deutschen Gesellschaft seit langem bestehende Tradition "Deutschsein" über eine vermeintlich gemeinsame Abstammung zu definieren. Migrant:innen, besonders solche, die man nicht als gleichwertig ansah, wurden in dieser Auffassung als Bedrohung wahrgenommen, vor der man das "deutsche Volk" schützen wollte. Darin bestand eine Kontinuität rassistischer Wissensbestände, die unterschiedliche "Völker" weiterhin in eine Herkunftshierarchie stellte.